Uno è lì in santa pace (cerebrale) che sostiene in qualità di prof di sostegno, afflosciato su un banco vicino al suo alunno sostenuto, a sua volta afflosciato sul suo.

All'improvviso, il docente curricolare gli dice "Non è che vuoi fare lezione tu?".

A lui non par vero, anche se non ricorda più precisamente quale fosse la sua materia nell'altra vita in cui l'aveva insegnata.

Dà uno sguardo al libro, vede che si tratta proprio di un argomento familiare a un'ala sopita del suo cervello.

La domanda.

Si dice che forse era una prof di italiano. Domanda: sostantivo, nome comune di cosa, genere femminile, numero singolare, forma interrogativa.

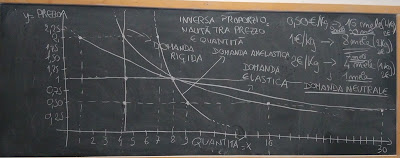

No, forse no, ci sono dei grafici.

Ahhh, ecco, sì, si staglia nell'immaginario una materia con qualche vago sentore economico.

Già, già, era un prof di economia. Laureato in economia. Specializzato in economia.

Una vita fa.

Ormai è blogger. E, attività collaterale volta a sopravvivere con uno stipendio pecuniario, ha la copertura di prof di sostegno.

Non si vuol far sfuggire l'occasione, quindi sfodera un professionale sorriso e si avvia sicuro verso la lavagna. Butta un occhio al libro, lo lancia sulla cattedra con il fare di quello che non ha bisogno di consultare mai.

La domanda, che sarà mai.

E si mette a fare esempi con le mele, ché le mele, a scuola, fin dai tempi di

Pinocchio, non mancano mai.

Traccia un piano cartesiano, e intanto le reminiscenze tornano su come rutti dopo una serie di birre al pub. Uno non se li aspetta, ma arrivano, perché ha bevuto un sacco. In questo caso, non se le aspetta, ma arrivano, perché ha studiato un sacco.

Inizia a spiegare la domanda

neutrale, quella dell'uomo

razionale. Quello che al dimezzarsi del prezzo raddoppia la quantità acquistata, al raddoppiare del prezzo la dimezza. Matematico. Palloso. Niente di imprevedibile, una curva di domanda con regolare discesa. Un corrispondente grafico dell'andamento emozionale dell'acquirente regolare e collinarmente stabile.

Poi fa esempi in cui uno, davanti ai prezzi ridotti o aumentati, si emoziona tantissimo, prova sentimenti che gli toccano le corde più intime, e reagisce in modo teatrale al passaggio di prezzo di un chilo di mele da 1 € a 50 centesimi, riempiendosi di tanti di quei frutti che dovrà tornare a casa mettendoseli in più sporte e anche in ogni alloggiamento degli indumenti, come un giocatore di tennis con i pantaloncini deformati dalle palline di riserva che gli gonfiano le tasche.

Poi, la persona

passionale vedrà il prezzo arrivare a 2 €. Prenderà una sola mela, sconvolto dall'allucinante aumento, mica ne comprerà la metà come fa il neutrale. Arrivato a casa, affetterà la mela in tante lische trasparenti a furia di sottigliezza, e farà durare la consumazione giorni e giorni.

Gli alunni, di fronte a questo individuo emozionalmente instabile, mica si scompongono. Capiscono benissimo, dal loro punto di vista di studenti di un famigerato professionale. Non oppongono obiezioni.

Uno spiega loro che costoro, che reagiscono agli eventi con trasporto, abbondando o strarisparmiando, creano una domanda

elastica. Questo tipo di domanda ha un andamento più appiattito rispetto a quello della domanda neutrale. La curva va più lontano.

Certo, uno così avrà un andamento emozionale, sempre immaginato su un piano cartesiano, oscillante con picchi positivi e negativi da ottovolante.

Certo, uno così è affine agli studenti, che hanno quindici anni, e, per quanto lobotomizzati possano apparire a chi ha più anni e esperienza di loro, possono insegnargli come emozionarsi ancora, nel bene e nel male, e comunque a sentirsi vivo.

Si affronta poi l'individuo tipicamente

anaffettivo, a partire dalla relazione con gli oggetti, non parliamo di quella con gli esseri umani. Il freddissimo, a fronte di eventi come il dimezzamento o il raddoppiamento del prezzo, ha oscillazioni comportamentali che si scostano di ben poco. Al massimo cambia di qualche mela, così, tanto per non fare il rigidone. E così, la curva di domanda

anelastica che ne sbocca è molto più inclinata di quella neutrale. Insomma, ad essere anelastici, la curva si schianta in picchiata.

Uno così poco elastico avrà una curva emozionale su piano cartesiano con pochissime oscillazioni. Altro che colline, qui si arriva pressoché a un

tavoliere.

A questo punto uno vede che gli alunni iniziano a agitarsi sulle sedie come morsi da tarantole. Iniziano a fare scattini, come a voler dire qualcosa, ad aprire la bocca, poi richiuderla. Osservano perplessi il prof e la lavagna, la lavagna e il prof, ormai rientrato in pieno nel suo originario ruolo, il ruolo per cui aveva sputato sangue alla

SSIS.

Uno riesce ancora ad arrivare alla domanda

rigida prima che finisca l'ora. Fa l'esempio di uno che deve fare una torta con quattro mele. Questo, con i paraocchi, non pensa di poterne acquistare altre se costano poco e tenersele lì per creazioni culinarie diverse, o anche solo per mangiarle, sempre che non gli facciano schifo. Se invece costassero carissime, ne comprerebbe comunque quattro, perché lui deve fare 'sto dolce con 'ste quattro mele. Non lo farà mai con le pere magari economicissime, e nemmeno con pomi d'oro, caso mai fossero più economici, in un mondo folle in cui le mele costassero meno dell'oro.

Grafico su piano cartesiano dell'andamento emozionale di costui: zero. Cardiogramma da morto tipico di

E.R..

E qui, è finita.

Non si sa se è perché l'ora volge al termine, ma inizia una serie di obiezioni molto accalorate: "Ma prof, questo è un *@#<§!" , "Non è possibile che esista al mondo un *@#<§ del genere!".

E vai a spiegare che si tratta di ipotesi diverse per dimostrare tipi di curva di domanda diversi,

che la gente è diversa come le curve di domanda,

che ognuno è uno,

che esistono davvero morti viventi che agiscono con il paraocchi.

No, non lo possono accettare.

Non lo vogliono accettare.

La classe diventa un pandemonio.

Volano oggetti.

Grida selvagge si levano nell'aria.

Il prof non riesce più a spiegare.

E lì, si dice che

forse

nonostante le apparenze

c'è speranza per il futuro.